Teotihuacan

| Ciudad prehispánica de Teotihuacán | ||

|---|---|---|

| | ||

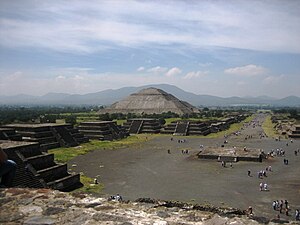

Vista de la calzada de los Muertos desde la pirámide de La Luna | ||

| Teotihuacán | |

|---|---|

| Altépetl mesoamericano | |

Vista de la calzada de los Muertos desde la Pirámide de la Luna | |

| Datos generales | |

| Otros nombres | La ciudad de los dioses |

| Ubicación | 19°41′4.98″N 98°50′54.14″O / 19.6847167, -98.8483722Coordenadas: 19°41′4.98″N 98°50′54.14″O / 19.6847167, -98.8483722 (mapa) |

| Habitantes | Cultura teotihuacana |

| Idioma | Probablemente un idioma otopameano |

| Fundación | Preclásico Tardío |

| Desaparición | Clásico |

| Administración | |

| Correspondencia actual | Teotihuacán de Arista |

Los orígenes de Teotihuacan son todavía objeto de investigación entre los especialistas. Alrededor del inicio de nuestra era, Teotihuacan era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenca del Anáhuac. Las primeras construcciones de envergadura proceden de esa época, como muestran las excavaciones en la Pirámide de la Luna. El apogeo de la ciudad tuvo lugar durante el Periodo Clásico (ss. III-VII d. C.). En esa etapa, la ciudad fue un importante nodo comercial y político que llegó a tener una superficie de casi 21 km2, con una población de 100 mil a 200 mil habitantes. La influencia de Teotihuacan se dejó sentir por todos los rumbos de Mesoamérica, como muestran los descubrimientos en ciudades como Tikal y Monte Albán, entre otros sitios que tuvieron una importante relación con los teotihuacanos. El declive de la ciudad ocurrió en el siglo VII, en un contexto marcado por inestabilidad política, rebeliones internas y cambios climatológicos que causaron un colapso en el Norte de Mesoamérica. La mayor parte de la población de la ciudad se dispersó por diversas localidades en la cuenca de México.

Se desconoce cuál era la identidad étnica de los primeros habitantes de Teotihuacan. Entre los candidatos se encuentran los totonacos, los nahuas y los pueblos de idioma otomangue, particularmente los otomíes. Las hipótesis más recientes apuntan a que Teotihuacan fue una urbe cosmopolita en cuyo florecimiento se vieron involucrados grupos de diverso origen étnico, como muestran los descubrimientos en el barrio zapoteco de la ciudad y la presencia de objetos provenientes de otras regiones de Mesoamérica, sobre todo de la región del Golfo y del área maya.

Teotihuacan ha sido motivo de interés para las sociedades posteriores al declive de la cultura teotihuacana en Mesoamérica. Sus ruinas han sido exploradas desde la época prehispánica, entre otros, por los toltecas y los mexicas. El descubrimiento de objetos teotihuacanos en los yacimientos arqueológicos de Tula y el Templo Mayor de México-Tenochtitlan así lo confirma. En la mitología nahua posclásica, la ciudad aparece como el escenario de mitos fundamentales como la leyenda de los Soles de los mexicas.

Actualmente, los restos de Teotihuacan constituyen la zona de monumentos arqueológicos con mayor afluencia de turistas en México, por encima de Chichén Itzá y Monte Albán. Las excavaciones arqueológicas en Teotihuacan continúan hasta nuestros días, y han dado como resultado un paulatino incremento en la calidad y cantidad del conocimiento que se tiene sobre esta ciudad.

Índice

[mostrar]Toponimia[editar]

Glifo Tollan, representado en la Tira de la Peregrinación.

Se han propuesto varias hipótesis sobre el significado del topónimo. Hay que recordar que el náhuatl es una lengua aglutinante que permite expresar ideas complejas en un solo vocablo mediante la adición de afijos a una raíz. Una de las interpretaciones más conocidas es la que traduce Teotihuacan como Lugar donde nacieron los dioses o equivalentemente Lugar donde fueron hechos los dioses.[4] Esta interpretación está relacionada con la Leyenda de los Soles, un conocido mito cosmogónico mesoamericano —y particularmente nahua— que ubica en esta ciudad la creación del Quinto Sol mediante el sacrificio de todos los dioses de la era anterior.

En el Diccionario del náhuatl en el español de México, C. Montemayor dice que proviene de los vocablos téotl (dios), -ti (ligadura eufónica), hua (posesivo), -can (locativo que indica el sitio donde se realiza una acción), de modo que lo traduce como Lugar de los que tienen dioses.[5]

Lo cierto es que se desconoce el nombre que la ciudad recibió de sus habitantes en la época de su florecimiento. Algunos textos descubiertos en el área maya suelen relacionar el glifo puh, (tule) con personajes de filiación teotihuacana representados en estelas de ciudades mayas tan importantes como Tikal, Uaxactún y Bonampak. Puh posee en los idiomas mayenses el mismo significado que tiene el vocablo Tollan (AFI: [toːɬːan]), que designaba a la ciudad fabulosa de la mitología mesoamericana. Tollan era arquetipo de la civilización mesoamericana y origen de la legitimidad de los linajes dominantes en numerosos estados en toda la región. Los mayistas tienen posiciones diversas sobre la identidad de Puh, algunos de ellos sostienen que ese lugar mencionado en diversos textos mayas es Teotihuacan.[b] Esta hipótesis podría ser reforzada por el descubrimiento de varias representaciones del glifo puh en la pintura mural del conjunto residencial teotihuacano de Tepantitla.[6]

Aunque se identificó originalmente a esta Tollan legendaria con Tollan-Xicocotitlan, la capital de los toltecas, algunos investigadores han preferido separar el mito de la historia, principalmente porque no sólo esta ciudad sino otras de igual relevancia en Mesoamérica fueron llamadas de la misma forma.[c] Sin embargo, la distinción entre las ciudades históricas y la ciudad mitológica no es aplicada de manera monolítica. Haciendo un análisis de las fuentes históricas, los hallazgos arqueológicos en el centro de México y en el área maya —como el referido caso del glifo puh en las Tierras Bajas—, Enrique Florescano hace una asociación del mito con la ciudad de Teotihuacan, de modo que la llama Tollan-Teotihuacan y atribuye a la llamada ciudad de los dioses la identidad de la Tula mitológica.[d] Esta misma postura había sido sostenida por Laurette Séjourné en el congreso de arqueólogos donde se estableció que la Tollan mitológica fue Tollan-Xicocotitlan,[7] y es compartida Stuart,[8] Uriarte,[9] y Duverger.[10] René Millon, uno de los más reconocidos especialistas en el tema de Teotihuacan, opina que efectivamente Teotihuacan es la legendaria Tollan, pero no acepta que este haya sido su nombre.[e]

Teotihuacan, además de designar a la ciudad histórica y al conjunto de monumentos arqueológicos que están abiertos a la visita del público, también es el nombre de un municipio mexiquense (San Juan Teotihuacan) y de su cabecera (Teotihuacan de Arista).

No hay comentarios:

Publicar un comentario